Как театру найти «своего» драматурга? Примеров история знает немало известный нам со школьной скамьи — тандем Антона Павловича Чехова и Московского Художественного театра. Такие тандемы есть и сейчас. Так, плодотворное сотрудничество Тульского академического театра драмы и Рагима Мусаева привело к тому, что на их спектакли приезжают даже из других регионов.

Вы – следователь в третьем поколении. Как вы решились на такую резкую смену профессии?

Мое первое образование — юридическое. Я не просто был «когда-то следователем», а отработал в органах 27 лет, сделал карьеру, вышел на пенсию. И сейчас – ветеран органов предварительного следствия МВД.

У меня постоянно спрашивают: почему ушли из следователей в драматурги? Да не было никакого резкого перехода, просто мое давнее увлечение театром переросло в профессию. Недавно смотрел: первая моя постановка была в 2000 году, я тогда еще работал в органах и параллельно писал для театров.

Поэтому, спустя годы, меня пригласил на тот момент директор, а ныне президент ТАТД Сергей Михайлович Борисов. Он звал меня в театр трижды. И вот в третий раз я понял – надо соглашаться.

Меня брали автором с несколькими десятками постановок (Рагим Мусаев – автор более 100 постановок по всему миру, прим. редакции). Это не была история: «хороший мальчик, давайте возьмем – авось что-нибудь из него получится». Было понятно, что из этого мальчика уже что-то получилось.

Как вы успевали и следователем работать, и пьесы писать?

По этому поводу есть старый анекдот. Однажды старика спросили: «Ты, когда ложишься спать, бороду под одеяло кладешь или над оставляешь?». Дед всю ночь мучился и к утру умер. Он не знал, как он делал. Вот и я не знаю.

Когда человек хочет, он находит возможности. Когда человек не хочет, он ищет причины.

Мне всегда был интересен театр. Я родился в Богородицке, и еще ребенком пришел в народный театр «У Гаши». В какой-то момент там возник вопрос репертуара. Время было доинтернетное, и меня попросили: «Напиши нам что-нибудь». Я и написал. Все свои первые пьесы я писал для театра «У Гаши».

Поначалу было несерьезно. Со временем понял, что мне интересно, мне это нравится.

Затем наступила эпоха интернета, и мои друзья опубликовали пару моих пьес. Помню, как перепугался, когда на мою почту пришло письмо из профессионального театра. Мол, хотим поставить вашу пьесу.

Вы сказали, что ваша первая постановка была в 2000 году. А какой спектакль стал первым на профессиональной сцене?

Это была инсценировка «Снежной королевы» (0+). Детский спектакль в Белгородском театре кукол. Признаюсь, я несерьезно отнесся к этому. Но то, что я увидел на сцене, произвело на меня впечатление.

Я подзавис, хотя был взрослым, не ребенком. Это оказалось интересно, здорово и эффектно.

Для кого писать пьесы сложнее – для детей или для взрослых?

Хорошее писать сложно.

У меня были хорошие учителя, которые сказали: «Забудь, что ты пишешь для детей. Даже не вспоминай про это». Да, сюжет в детском спектакле должен быть понятен ребенку, но разграничивать – это для детей, это для взрослых – нельзя, так не бывает.

Когда пишешь «взрослый» спектакль, понимаешь – ты, хоть и закладываешь серьезные темы, должен дать расшифровку. Потому что в зале могут быть дети. Потому что не все люди все знают. Не потому что они – глупые, а потому, что каждый живет в своем мире и знает то, что ему нужно знать.

Когда пишешь «детский», то понимаешь, что дети не ходят в театр одни. Они ходят с родителями, дедушками, бабушками. И ты делаешь в «детском» спектакле второй план — для взрослых. Который дети вряд ли поймут, а взрослые порадуются.

А в каких жанрах вы пишете?

В разных. В тульском театре драмы Мы с режиссером Анной Терешиной и художников Ириной Блохиной делаем проект «Жизнь замечательных туляков». Он один, но все спектакли – в разных жанрах. «Легасов: надо жить» (12+) – это документальная драма. «Мосин: трехлинейный роман» (12+) – это красивая романтическая история. «Болотов: жизнь как приключение» (12+) – это комедия, народ на спектакле смеется.

«Жуковский: призраки счастья» (12+) – это романтическая драма. История про несчастную любовь, но в то же время зрителю со сцены рассказывают всю историю русской литературы первой четверти XIX века.

Идея проекта принадлежит вам?

Первый спектакль, над которым я работал в Тульском драмтеатре, это «Визит императрицы» (12+). Тоже на историческую тему. И мы с Борисовым и ныне покойным Красновым (художественный руководитель театра Дмитрий Краснов скончался в в 2023 году, прим. редакции) не раз обсуждали, что в Туле много чего интересного – исторических личностей, событий. Что об этом стоит рассказать.

Сначала это были разговоры. Через некоторое время Борисов предложил: «Давай сделаем цикл спектаклей о выдающихся туляках?».

Насколько я знаю, у нас в стране подобного проекта нет ни у кого. Есть отдельные спектакли о знаковых личностях, но чтобы это был цикл спектаклей на региональном материале – нет.

Зрителям интересны биографические спектакли. Наш театр находится на том же месте, где когда-то стоял дом Мосина. Рядом есть стела. Раньше ее мало кто замечал, а сейчас после спектаклей к ней идут фотографироваться. Вдруг все понимают, что в Туле было много чего интересного, здесь вершились судьбы государства.

Мы постоянно говорим о патриотизме. Он начинается с того, что ты узнаешь новое о месте, где родился и где живешь.

Вы в постановках соблюдаете историческую достоверность или позволяете себе вольности?

Не соврешь – историю не расскажешь. У жизни не было задачи рассказать историю интересно, а у нас такая задача есть. Поэтому какие-то вещи мы чуть-чуть меняем, но не глобально.

Например, в спектакле про Жуковского есть его встреча с Кутузовым.

В реальности ее не было, не случилось. Но та история, что была между Жуковским и Кутузовым – была.

С какими мыслями должен уйти зритель из театра, увидев вашу постановку?

Мысли зависят от конкретной пьесы, от конкретного спектакля.

Но у человека, который выходит из театра, не должно быть мыслей, что мир безрадостен и жизнь – боль. Даже если в конце спектакля все умирают, зрители не должны выходить с тяжелым чувством. Они должны видеть перспективы и понимать, что жизнь продолжается.

Как вы относитесь к современной драматургии, экспериментам? Например, что думаете о танцах или нецензурной лексике на театральной сцене?

Я очень хорошо отношусь к современной драматургии. Я сам — современная драматургия. И хореографию мы используем. У нас есть успешный спектакль «Колдовство по пятницам», где на сцене помимо актеров сорок живых танцоров.

Другое дело – везде могут быть перехлесты. И в части нецензурной брани, в части чего-то еще.

На мой взгляд, когда не знаешь, чем привлечь зрителя, начинаешь привлекать его чем-то маргинальным. Если ты интересен без этого, то ты в это не полезешь.

Напомню, что существуют традиции русского репертуарного театра. Это ценность нашего общества, потому что такого театра нет нигде в мире. Театры есть в Америке, Азии, Европе – но они другие, и живут по другим законам. В нашем понимании это шоу.

Русский театр существует дольше, чем Соединенные Штаты Америки. Наш тульский – в частности (история ТАДТ начинается в 1777 году, прим. редакции). И в театре, как и везде, многое меняется, но традиции остаются.

Без экспериментов театр существовать не может. Они нужны и важны, иначе театр развиваться не будет. Но и делать вид, что за традиции не нужны, а будущее только за экспериментами – это просто глупость.

Как вы считаете, зрителю сейчас интересны классические постановки или современная драматургия?

Зрители в театре всегда разные, и вкусы у них разные.

Но, как мне кажется, многие сейчас возвращаются к классическим постановкам. Был период, когда многие театры (а в столичных театрах этот период не закончился до сих пор) экспериментировали. И в ряде случаев зашли так далеко, что зрители из Москвы стали ездить к нам целыми автобусами. Туры устраивают. «Мы хотим в театр, мы едем к вам», — говорят они.

Это такая тенденция. Думаю, что общество устало от перевернутых смыслов и хочет традиционный спектакль – с чувствами и страстями. Ведь зритель приходит в театр сопереживать, получить эмоцию. А когда на сцене происходит что-то красивое, но зритель к этому никак не относится, оно неинтересно.

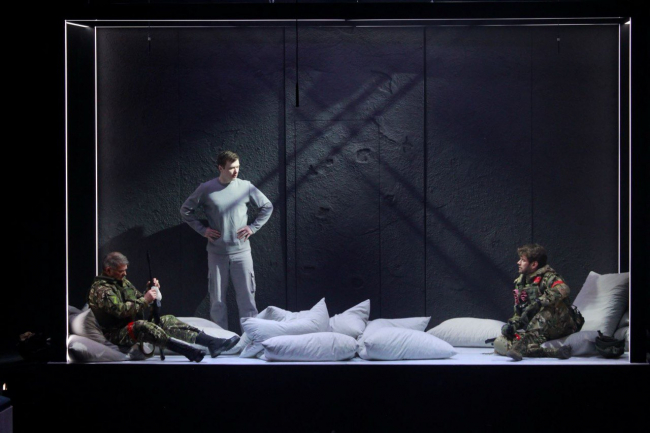

Расскажите о своей постановке «Свадебное платье для аксолотля. Сны» (12+) …

Любой драматург думает о современности. А театр без постановок на современные темы существовать не может.

Когда спецоперация началась, я начал думать, как отразить это в пьесе. Писать об этом сложно с одной стороны, с другой – писать надо. Тема очень откликается.

Нам говорили: «Сейчас нужно что-то веселое, не хотим про СВО». Понять этих людей можно – жизнь непростая. Но когда зрители выходят после нашего спектакля из зала впечатленными, все произносят одну фразу – и я этим очень горжусь: «А мы не думали, что про спецоперацию можно рассказать так».

Хотим мы или нет, но СВО повлияло на нас. Отрицать, что ничего не изменилось, очень глупо.

О чем «Свадебное платье для аксолотля»? О том, как разные люди относятся к спецоперации. Там — вся наша жизнь. Есть и боевые действия, есть отлик общества на происходящие события.

Но писать о том, что происходит сейчас для тех, кто в этом участвует, — тяжело, верно?

Да это сложно. Даже, когда мы делали спектакль о Мосине и событияъ конца ХIХ века, нашлись краеведы, осудившие его возлюбленную, по их мнению, отвлекавшую его от конструирования оружия.

А когда в зале сидят те, кто действительно был на фронте, кто воевал – это большая ответственность.

А вы обратную связь получали от них?

Конечно. И они приняли наш спектакль.

В постановке есть группа женщин, которые помогают. И в эту группу затесывается блогерша. Мне говорили, что таких не бывает – слишком уж она карикатурная. Мол, в реальной жизни не так. А на премьере ко мне подошли женщины-волонтеры и сказали: «Да у нас именно такие ходят, мы их выгонять не успеваем. Откуда вы знаете?».

В жизни все по-разному. Что-то серьезное идет рядом с чем-то смешным. А подвиг идет рядом с предательством.

Что для вас самое сложное в профессии драматурга?

Понять, о чем говорить.

И где берете идеи?

Смотрю по сторонам и залезаю в учебник истории. С идеей не сложно придумать, сложнее понять, о чем говорить.

Когда вы пишете пьесу, представляете, как внешне будет выглядеть тот или иной герой? Подбираете мысленно актеров?

В процессе написания пьесы я не думаю, как выглядит герой, я думаю какой он изнутри – добрый, злой, хвастливый, веселый… Все остальное – это работа режиссера, художника и всей команды.

Бывает, что актеры приходят к вам за советом?

Я обязательно присутствую на читках и на первых репетициях. Могут возникнуть вопросы по историческим подробностям, если они есть. Иногда актеры спрашивают, что имелось в виду в конкретной фразе.

Я могу рассказать, как вижу, но это не означает, что я не принимаю то, что делают другие. Театр – это коллективное творчество. И бывали случаи, что я представлял одно, а режиссер предложил другое, причем без изменения текста. С удовольствием отношусь к таким вещам: когда что-то привносится, обогащает и работает на результат.

А были случаи, когда вам не понравился выбор актера на роль?

Вообще в практике такие моменты были. Но не в нашем театре.

Когда-нибудь хотелось, чтобы по вашей пьесе сняли фильм?

Если случится — я только за.